#短篇故事

因为这是《专业服务管理·大师笔记》的第一篇文章,所以我们就先从“专业”谈起吧。在介绍大师们的观点之前,我先和大家分享一下我自己的一个小故事。

那是我进入广告行业后在第二家公司的第一个项目(我在第一家公司只工作了3个月),为一家跨国制药公司组织内部年会。当时我还是个彻头彻尾的菜鸟,被分配到跟进活动布置和物料管理任务。一边问着“X展架是什么?”这种白痴问题,一边协调各种现场布置、舞台搭建和物料陈列。连续3天跟进晚宴布置和彩排,几乎没睡觉。这也是一个刚进公关公司的小伙子无奈的常态。第三天开会,最后一场晚宴被安排在广州郊区离酒店很远的酒吧里,记得来回打车要一个多小时。前几天的活动总体还算顺利,但在晚会开始前,我发现用来奖励员工的KT板被遗忘在酒店里了。它是晚会高潮的必备道具,该怎么办? 只能回酒店去拿。于是打车一路狂奔,终于在颁奖典礼开始前几分钟把道具送到了负责舞台入口的同事手中。大家看过《东京爱情故事》吗?第一集就有类似的场景,万志一边开车一边看着手表给莉香送走秀服装。还历历在目吗?

重点不是这些,重点是我已经三天没有休息了。我倚在酒吧二楼的栏杆上喘口气,俯视着台上领奖的顾客和员工脸上灿烂的笑容。那一刻,我的眼睛湿润了,不仅仅是因为一夜无眠而疲惫不堪,而是我真切地感受到了这个不眠之夜的意义——能给人们带来真正的快乐和感动,是值得的。18年后的今天,那一刻的感觉依然清晰如初。

随后的半年里,我被公司两个创意总监(当时还是个孩子)一对一地评价:“你们是我见过最专业的客户部门。”我想他们应该没有骗我,但那时的我显然还不够专业,配不上这样的评价。那么,什么才是“专业”呢?

#专业精神的定义

让我们回到戴维·迈斯特的《专业服务管理》系列。他在该系列的第一本书《专业精神》中写道:“专业精神与你从事的行业、在行业中担任的职位或拥有多少学位无关。它包括你对工作的自豪感、对高品质的追求、对客户的主动关注以及真诚地提供帮助的愿望。”当我读到这一段话时,我暗自庆幸,职业生涯初期所接触到的公司和团队环境的影响让我潜移默化地具备了一定程度的这些品质:对自己所做工作的价值感会带来自豪感;对高品质的追求会帮助我们克服经验的不足,主动学习和寻求解决问题的方法;对客户的主动关注会让我们专注于自己的关切,提高对客户的同理心;真诚地帮助他人的愿望可以促进我们与周围的每一个人建立更加和谐、积极的建设性关系。 而这一切,确实和职位高低无关,甚至可能呈现出一定的负相关性——职位越低,精神职业素养的作用越大。

可见,“专业”二字至少包含两层含义:一是表层的专业技能。针对不同行业不同工种,有一套特定的技能组合和任务结果评价标准,这是专业精神的“硬件”部分;二是深层的专业精神。无论从事什么行业、什么岗位,想要优质高效地交出成果、完成任务,实现自己和团队的工作目标,专业意识和思维方法是必不可少的支撑,这是专业精神的“软件”部分。

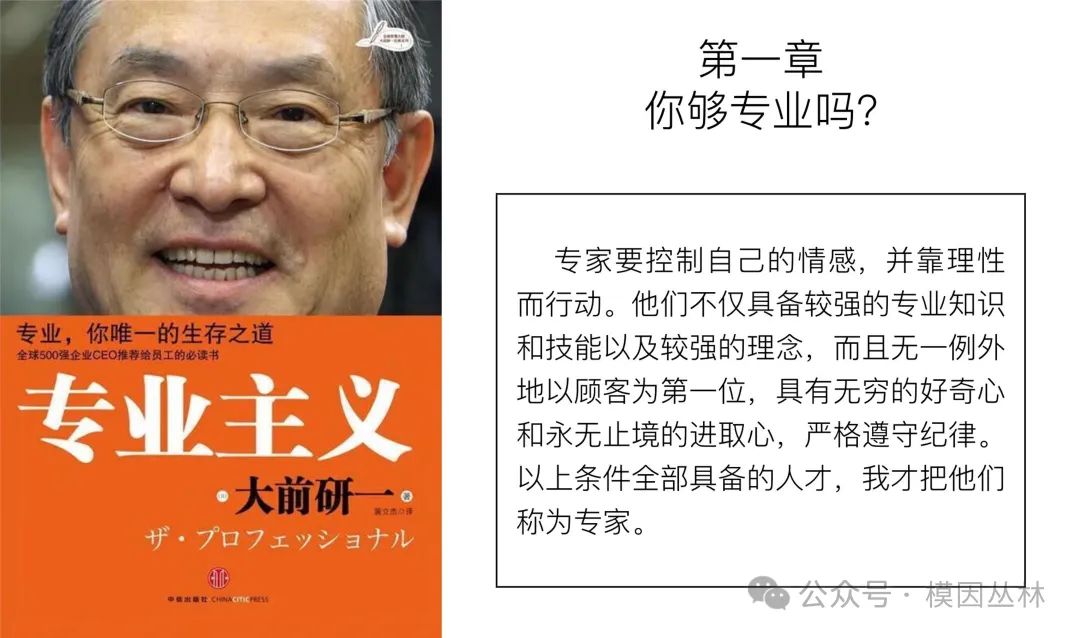

几年前,我读过亚洲第一管理专家大前研一的同名著作《专业主义》,在第一章中,他给出了自己对“专家”的定义:“专家必须控制情绪、理性行事,不仅拥有强大的专业知识和技能以及强大的想法,而且毫无例外地把客户放在第一位,拥有无穷的好奇心和无穷的进取精神,严格遵守纪律。我把具备以上所有条件的人称为专家。”可见,东西方两大管理专家大前研一和大卫·迈斯特对“专业主义”这一主题的解读具有高度的一致性,这并非偶然。

#专业内涵

除了对“专业”和“职业精神”做出定义,麦斯特还对“职业精神”的内涵进行了深入解读。首先,你得“在意”手头的工作,不管是什么。在当下的经济环境和社会舆论环境下,这句话的现实意义更加重要。很多自媒体、短视频都在讨论“内卷化”和“躺平”,似乎发自内心地关心自己的工作、努力做好一件事,都成了“愚蠢”和“不经济”的选择。这是一个很奇怪甚至悲哀的论点。站在职业工作者的角度,如果对工作毫不在意,得过且过,为了所谓的“一分钱一分货”而出卖时间,表面上看似“赚”了,其实却失去了支撑职业生涯长期不断提升的精神成熟度; 很难想象在“不在乎”的状态下,专业技能会得到真正的提升,在遇到各种未知挑战时,会主动寻找解决方案、链接必要资源,更不会交出成果。所以,无论你是职场新人,还是职场老手,让我们珍惜手头上的工作。这不仅是本系列主题的基石,也是我们职业生涯的根基。

其次,正如上文所说,迈斯特(与大前研一、彼得·德鲁克等管理大师一样)提醒我们,“职业素养”更多的是一种态度,而非一套技能。技能可以也必须在工作过程中不断学习和提高,但态度很大程度上来自于性格,良好的基础需要在工作第一天就打好,改变态度比提高技能要困难得多。中国男足唯一一次打入世界杯决赛圈,是在2002年的韩日世界杯。时任国足主教练尤格斯拉夫·米卢蒂诺维奇曾说过:“态度决定一切。”可见,无论哪个行业,对职业素养都有着共同的认识。当然,我相信读到这篇文章的你,不会有“态度”的问题;那么,迈斯特在书中对态度的实用建议,是关于招聘,也就是“选人”。选人,最主要的是什么呢? 答案是:态度,加上一个高度相关的因素:性格。这两者必须在招聘过程中识别出来,并根据公司文化和岗位能力要求进行匹配,才能选出“合适”的种子。在后续的工作中,技能的培训和锻炼可以结合实际需要。总之,态度比技能更重要,这个优先顺序不能颠倒。

迈斯特再次强调,专业不应该是我们给自己贴上的一个标签,而来自于他人的评价,这才是我们自我效能感和自尊心的真正来源。关于“专业”这个标签,学历和证书能起到的作用有限,它们或许在一定程度上表明我们具备了必备的技能和学习能力,但远不足以让我们对实际的工作表现信服。更多时候,我们希望从同事、客户、外部合作伙伴那里得到的评价可能是两个词:“靠谱”——这代表我们在几次合作过程中,确实为对方考虑过,坦诚沟通问题、交换意见,理性设定目标和标准,竭尽全力解决问题、交付成果,最终信守承诺,实现从目标到交付的闭环。这才是最实在的“专业”,比我们名片上(如果还打印出来的话)和邮件签名上的自己的头衔,以及自我美化后的简历上的模糊描述都要好。 你觉得这是虚荣吗?我不这么认为。这不是放弃“做自己”,这是《高效人士的七个习惯》中的“以终为始”。这个终点不是他人的评价,而是专业精神的自我实现——这是真正在行动中做自己。

此外,作为专业服务行业的从业者,迈斯特提到,我们要真正喜欢帮助别人,而不是只为个人利益而工作。彼得·德鲁克在《卓有成效的管理者》一书中也写道,“知识工作者并不生产本身有用的产品,他不生产有形的产品,比如挖一条沟、做一双鞋或者一个机械零件,他生产的是知识、创造力和信息。这类产品本身没有任何用处。只有通过另一位知识工作者,他的产品作为一种输入,转换成另一种输出,它们才具有实际意义。”既然我们需要服务他人来完成自身的价值创造——这个“他人”既包括外部客户或消费者,也包括内部客户,也就是上下游流程的同事,还有外部协作者和供应商伙伴——那么,剩下的选择就只有是选择真心实意地帮助对方解决问题,还是选择被动地处理手头的“小事”。之所以说这是“选择”,是因为本质上是一种态度的体现。 真正帮助别人的人,会主动把事情做或不做,掌握在自己手中,因此有较多的内在动力;而只为自己服务的人,会被迫做某件事很多次(如果不是一直做的话),效果可想而知。两者的差别,不是一次两次就很明显,而是日积月累,日复一日,就会有天壤之别。

同时,除了不断强调职场人士自身的态度因素,迈斯特还写道,学校和公司作为更大的外部环境,也有责任帮助员工融入行业的环境。这就是企业氛围和组织文化的作用。打出这些文字的时候,我想到昨天网上的一个热门话题,百度一位公关高管的个人视频账号意外走红,其中体现出来的“义正言辞、言辞严厉”的价值观只能让人唏嘘不已。一家公司的企业文化,往往不是靠大事就能塑造出来的,那些刻意的包装和宣传固然有价值,但更真实的表象,恰恰是这些看似无意,实则豹子头的“小事”。千里之堤毁于蚁穴,对于公司和组织来说,员工就是那些一个个的蚁穴。给予大家正面的引导,积极帮助伙伴了解自己所在的行业,自己服务的客户,自己客户的客户,从长远来看,肯定是有价值的。 我们就先到此为止吧,以后再另行讨论。

最后,梅斯特还写到了一个有些“俗气”的话题:职业化不只是钱的问题。上文提到的各种举措和积极性,意味着职业人可能需要“提前”做很多超出目前岗位职责要求的工作,而且可能“与我得到的报酬不相称”。这样公平吗?这个问题没有标准答案,取决于每个人不同的价值判断标准和优先顺序。但梅斯特坚信,作为一名真正的职业人(或者大前笔下的“专家”),“如果你等着有报酬再去做,那么你可能要等到永远。这种想法太短视了——只看到眼前的工作,而没有看到整个职业道路。只有当你准备好长期努力工作、以职业的方式行事时,诚信之道才能成为成功之道。”换言之,职业人对成功的定义是否只是短期的金钱?如果你的答案也是否定的,那么我们的三观还是基本一致的。金钱当然是必要的,也确实很重要;但职业化工作是一条漫长的路。 不仅我们工作的价值需要通过他人和委托人的成功来体现,这本身就延长了回报呈现的时间周期,任何有广度和深度的专业领域都需要对专业工作技能(硬件)的全面打磨和积累。短视和急功近利无异于一种自毁前程的误导行为,而非所谓“反PUA”的“人性觉醒”。

#概括

我们简单总结一下,在戴维·迈斯特等管理专家的共识中,“专业”更多的是一种态度和精神属性,需要结合自身的性格特质、兴趣爱好、社交风格和职业方向,找到与行业和组织目标共赢的结合点。在此基础上,不断学习专业知识,提升专业技能,时刻关注客户的关切和利益,真诚帮助客户和内外部合作伙伴,以无尽的好奇心面对未知,勇敢面对挑战,在能力范围内以最高质量的完成任务并交付成果,最终实现自我价值的逐步提升。

这就是大师们所描述的“职业素养”,也是你我一直在走的职业道路。这条路还很长,一个人的职业生涯在这条长路面前显得那么短暂。希望用这一系列的笔记,来鼓励自己,也鼓励你们。加油!