如果说创造力是一个密集且炙热的奇点,那么当前的创意生态正处于大爆炸的开端。 处于创意产业中心的广告主也有同样的感受,因为广告创意正在从缓慢细致的工作奔向不间断的状态。

“一切都变成了与时间的赛跑。广告业发展史上第一次出现了基于时间的度量衡。”W创始人李三水说。

在有限的时间内,广告主需要绞尽脑汁释放尽可能多的能量,这已经成为判断创意好坏的标准——B站的《后浪》瞬间获得千万播放量,米雪冰城的《你》主题曲《爱我,我爱你》也乘着大众二次创作的热情乘风破浪。

从外部观察创意产业的变化,不难发现两条线索:一是得益于互联网的裂变效应,优质创意具备了释放巨大传播能量的条件;二是得益于互联网的裂变效应,优质创意具备了释放巨大传播能量的条件。 其次,从个人用户、MCN机构到各类服务商,更多主体快速涌入创意产业,产业边界快速向外拓展,形成拼凑新格局。

从根本上来说,创意生态的变化源于用户地位的逐渐强化,他们正在用自己的行为来决定创意进化的方向。

以往,用奖项来评判广告创意的好坏,评委更注重广告作品中隐藏的隐喻、情感和美感; 但现在,一个更直接的标准已经诞生——用户喜欢吗? 你发表评论了吗? 重新发布?

比如,刷屏已经成为判断一个创意是否优质的客观标准,而刷屏与否的依据就是成千上万的用户行为的叠加。

这是一个创造力均等化的过程,解读权不再被少数行业精英所垄断。 相反,精英们需要努力追赶这股浪潮——意大利广告创始人蒋攀提到,他正在适应较短的广告创意,因为现在只有很短的时间把事情讲清楚才能吸引用户。

数据和技术融入广告不仅带来了大量的信息供给,也让用户拥有了决定信息留在系统还是离开系统的权力。 当看到不太喜欢的内容时,观众可以快速滑动来表达自己的态度。 这使得信息市场的竞争日益激烈,大量的信息迅速产生,又迅速消失。

因此,创意产业的传统精英与刚接触创意产业的普罗大众站在同一起跑线上,都在竭尽全力地吸引眼球。 随着整个生态系统不断扩张,“加速”成为其最显着的标签。

2. 重新定义“大”创意

此轮创意生态变革最显着的特点就是“人人都是创意人”。

某种程度上,这是Web 2.0在创意产业的延续,信息消费者有条件转变为生产者。 门槛的降低,让大量新角色涌入,在大规模试错的过程中,数据的准确性和算法分发机制中的严格选优,让真正的角色更容易实现。优秀的创意业余爱好者脱颖而出。

搞笑模仿艺术家@小晓学士拥有超过500万粉丝。 她的内容主要模仿年轻、中年和高级教师面对各种课堂情境时的不同反应。 如果你点击评论区,你会发现很多粉丝对中年老师特别感兴趣,因为商务合作内容是由中年老师完成的。 久而久之,粉丝们甚至产生了一定要看到中年老师以各种方式带货的期待。

观众不再回避广告,而是容忍甚至欢迎博主的“茶粉”,这已成为新人物的新能力。 事实上,越来越多的专家正在成为富有创造力的人。 2020年,一些人才营销平台的注册专家数量翻了一番。

除了个人之外,围绕营销创意生态还诞生了更多新的角色。

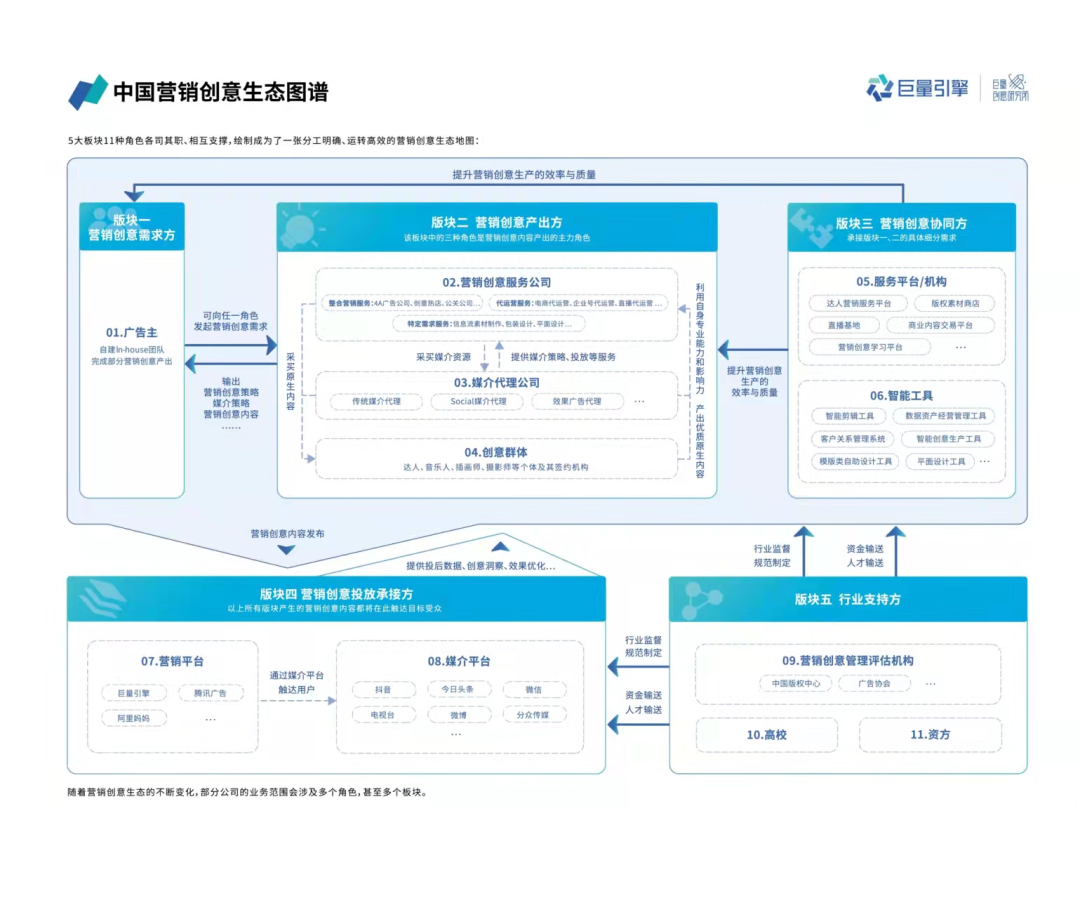

在《财经》杂志与聚居引擎联合推出的《创意进化》特刊中,他们与克劳利联合发布了《2021年中国营销创意生态系统调查》。 从这份报告中,你可以更直观地感受到生态的复杂性。

目前,我国创意生态已涵盖需求方、输出方、合作者、承接者、支持者五大类型角色。 同时,每一大类角色下还有更多细分主体——输出方包括服务公司、机构和创意个人,合作方包括创作者变现平台、版权素材店、直播基地和各类营销工具和更多。

这些角色分工协作、相互支持,像生产线一样高效地完成创意的生产、分配和呈现。 衡量一个产业的成熟度,产业链分工的细化程度是一个重要指标。 创意产业逐渐形成的复杂协作网络恰恰表明其日趋成熟。

随着创作角色的多元化,创作主体的规模和地域分布也在悄然发生变化。

作为创意内容生产的中坚力量,MCN机构数量从2015年的160家增加到去年的2.1万家。

此外,营销创意服务公司自2009年以来增长了4倍,媒体机构增长了9倍,智能工具公司增长了90倍。

从地域分布来看,创意产业不再集中在北上广深等一线城市。 江苏、浙江、山东、四川、福建等地区也开始显现活力。

这些地方要么靠近供应链,比如山东临沂,一个电商氛围浓厚的东部小城市,聚集了阿里巴巴、京东、快手、抖音、拼多多等平台的服务商; 或者离创作者较近,比如川渝地区。 聚集了一大批具有杰出创意能力的专家,为创意生态的快速成长提供了土壤。

无论如何,当创意产业不再聚集在纽约麦迪逊大道、北上广CBD等有限地理区域,而是遍布全国时,产业隐藏的能量才能真正释放出来。

3、新内容、新技术、新角色

上周与TalkingData创始人崔晓波交流时,他提到他的公司都在新流量中。 所谓“新流量”,指的是短视频和直播。 之所以做出这样的决定,源于两点观察:第一,这些新流量是可以继续挖掘现有时代流量红利的新引擎;第二,这些新流量是新的引擎,可以继续挖掘现有时代的流量红利。 其次,新流量拉动业务增长的能力已被反复证明。

在这样的形势下,创意产业向短视频、直播等新的内容形式靠拢已成为必然。 因此,短视频达人、电商主播、直播基地纷纷进入创意生态圈,成长为重要力量。

除了新的内容之外,更多的数据和技术也在创意领域展现出自己的实力。 在不断加速发展的创意生态系统中,它们往往会极大地提高创意人的内容生产效率。 以视频编辑为例。 过去,创作者每条短视频的剪辑时间从半小时开始。 但借助一些智能编辑工具,时间甚至可以缩短到2分钟。

借助技术,生产端的内容供给可以完全赶上消费端的高消费节奏。

除了编辑工具之外,标题生成、语音识别、智能配乐等领域也出现了技术。 他们可以实现效率和效益的提高。 《特刊》披露的数据显示,借助智能工具完成的广告创意,点击率可提升25%,转化率可提升61%。

正因为如此,这些智能技术工具也受到创意产业的欢迎,机器创意的渗透率正在快速提升。

过去几年,自动视频编辑、自动文案、AR动态等技术更像是理论上很好但无法完全落地的噱头。 但从当前行业整体发展来看,数据、技术和创意的融合进展比预期要快。

在新角色涌入、新内容层出不穷、新技术不断发展的背景下,大爆发初期的创意生态系统开始变得异常复杂。 局势越混乱,平台作为生态中心的作用价值就越凸显。

例如,根据克劳利统计,2021年中国人才营销市场规模已达406亿元。

这个极其庞大且不断扩大的市场,两端都有无数的广告主和数以千万计的创作者。 如果没有人才营销平台的匹配能力的支持,就很难建立高效的供需对接机制。

随着广告量的快速增长,如果没有完整的版权素材供应平台为创意机构提供原材料,将难以支撑数字广告如此巨大的素材消耗。 在此背景下,图虫等创意产业基础设施平台也在建设之中。

因此,大家可以看到,这一轮创意生态的变化不仅仅是某个理念的创新、某个环节的转变、某个趋势的深化。 它更像是一场全面而深刻的变革浪潮,在数据、技术和商业模式的胁迫下,迎面而来,来势汹汹。

4.创造力服务增长

“我们卖,否则”,这句在广告创意行业广为流传的名言道出了创意的本质。 与纯粹的艺术不同,广告处于艺术、传播和商业的交叉点。 无论形态如何变化,对客户业务增长负责是它不能放弃的使命。 从服务客户业务增长的角度,更能解释这一轮创意生态巨变的内在逻辑。

首先,创造力是对时间负责的。

创作周期之所以大幅缩短,是因为移动互联网平台内容快速消费的趋势不可逆转。 当各种热点瞬间形成和消失时,它们会引导用户的注意力像布朗运动一样不规则地游动。 在这种状态下,广告材料要想获得成功就必须跟上这种趋势。

过去标准化但缓慢的创作流程开始与当前的商业沟通环境格格不入。 为了获得看得见的业务增长,各类创意人士必须时刻保持敏锐,无论是传统4A、创意热点店,还是新兴达人、MCN机构,并在需要时利用各种智能工具为业务提速。

其次,创意对用户负责。

在商品和服务供过于求的市场中,消费者牢牢占据了话语权的地位。 在这个话语权转移的环境下,对于创意人来说,“用户想听什么”比“公司想说什么”更重要。

蒋攀提到,之前在4A工作时,广告资金和客户认可更重要,但客户往往想更多地表达自己,并不关心消费者是否真的喜欢。

但现在的情况完全不同了。 广告、营销、销售和运营的整合要求企业关注消费者。 为了帮助广告商实现增长,创意人员开始考虑从展示到转化的整个链条上的更多细节。

最终,创造力对结果负责。

得益于数据的开放,广告主对创意质量的评价指标开始从曝光、点击等浅层行为转向深度互动甚至购买转化等深层行为。

在各种测量技术的支持下,广告创意与链接后转化之间存在很强的相关性,这种相关性甚至可以细化到创意元素层面。 在这些数据的支持下,创意人员可以创作出更有针对性的广告。 广告不再只是一种传播行为,它回归到商业传播、服务增长的本质。

对时间、用户、结果负责的背后,创意生态正在经历巨大的演变。

如果剥开茧,你会发现,驱动优胜劣汰的深层线索是业务增长——那些对增长非常有帮助的角色、技术和平台开始在创意生态中快速成长,而角色、无法快速跟上的技术和平台正变得越来越激烈。 在激烈的竞争下,他们难免会被甩下火车。